Einführung in das Konzept der Schuldenbremse

Die Schuldenbremse ist ein zentrales fiskalpolitisches Instrument in Deutschland, das darauf abzielt, die Staatsverschuldung zu begrenzen und eine nachhaltige Haushaltsführung zu fördern. Sie wurde im Jahr 2009 im Grundgesetz verankert und ist Teil der Maßnahmen zur Stabilisierung der öffentlichen Finanzen. Das grundlegende Ziel der Schuldenbremse besteht darin, ein Gleichgewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben zu erreichen, um eine übermäßige Verschuldung des Staates zu verhindern.

Das Konzept der Schuldenbremse wurde als Reaktion auf die Finanzkrise von 2008 und die darauf folgende staatliche Verschuldungslage eingeführt. Mit der Schuldenbremse sollte nicht nur die langfristige finanzielle Stabilität des Landes gesichert, sondern auch das Vertrauen der Anleger in die deutsche Wirtschaft gestärkt werden. Die Schuldenbremse verpflichtet den Bund dazu, die strukturelle Neuverschuldung auf maximal 0,35 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zu begrenzen, während die Länder insgesamt keine neuen Schulden aufnehmen dürfen.

In den ersten Jahren nach der Einführung der Schuldenbremse erreichte Deutschland deutlich positive Haushaltsüberschüsse, was zu einer Verringerung der Staatsverschuldung führte. Politische Diskussionen über die Steuer- und Ausgabenpolitik wurden von der Schuldenbremse geprägt, da unterschiedliche Parteien unterschiedliche Ansichten über die Strenge und Flexibilität dieser Regelung vertreten. Kritiker der Schuldenbremse argumentieren, dass sie in Krisenzeiten eine zu starre Handlungsfähigkeit des Staates einschränkt, während Befürworter betonen, dass sie essentielle Stabilitätsanker für die finanzielle Gesundheit des Landes darstellt.

Ein wesentlicher Aspekt dieser Regelung ist die permanente Überwachung und Regularien der Haushaltsführung, die regelmäßig auf ihre Wirksamkeit und Anpassungsfähigkeit an sich ändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen überprüft werden. Die Schuldenbremse bleibt somit ein dynamisches Element der deutschen Fiskalpolitik.

Die rechtlichen Grundlagen der Schuldenbremse

Die Schuldenbremse stellt ein zentrales Element der deutschen Finanzverfassung dar und ist im Grundgesetz verankert. Sie wurde durch die Änderung des Artikels 115 und die Einführung des Artikels 109 im Jahr 2009 etabliert, um eine nachhaltige und verantwortungsvolle Haushaltsführung in Bund und Ländern zu garantieren. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, die die Schuldenbremse definieren, verbieten es den öffentlichen Haushalten, über bestimmte Grenzwerte hinaus neue Schulden aufzunehmen, wodurch eine übermäßige Verschuldung vermieden werden soll.

Auf Bundesebene verpflichtet die Schuldenbremse den Bund dazu, ab dem Jahr 2020 einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. In Ausnahmesituationen, wie zum Beispiel in Krisenzeiten, ist es jedoch möglich, in begrenztem Maße von dieser Regel abzuweichen. Die Länder müssen hingegen ab dem Jahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt anstreben, wobei den Ländern die Möglichkeit eingeräumt wird, bis zu einem gewissen Betrag Schulden zu machen. Dies spiegelt sich in den jeweiligen Landesverfassungen wider, die spezifische Regelungen zur Schuldenaufnahme enthalten.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der rechtlichen Grundlagen sind die Kontrollmechanismen, die sicherstellen, dass die Vorgaben der Schuldenbremse eingehalten werden. Der Stabilitätsrat, der sich aus Vertretern von Bund und Ländern zusammensetzt, überwacht die Einhaltung der Haushaltsdisziplin und leitet gegebenenfalls Maßnahmen ein, um die Vorschriften durchzusetzen. Dies zeigt, dass die Schuldenbremse nicht nur normativ, sondern auch institutionell verankert ist, um die langfristige finanzielle Stabilität Deutschlands zu gewährleisten.

Funktionsweise der Schuldenbremse

Die Schuldenbremse, als grundsätzliche Regelung in Deutschland, zielt darauf ab, die Staatsverschuldung zu kontrollieren und eine nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. Sie ist im Artikel 109 des Grundgesetzes verankert und verlangt von Bund und Ländern, ihre Haushalte grundsätzlich ohne neue Schulden auszugleichen. Dies geschieht durch eine präzise Planung und Überwachung der öffentlichen Finanzen, die für die Stabilität der Wirtschaft von zentraler Bedeutung sind.

Im Rahmen der Haushaltsplanung müssen Bund und Länder Schätzungen von Einnahmen und Ausgaben vornehmen. Diese Annahmen basieren auf aktuellen wirtschaftlichen Indikatoren und statistischen Daten. Die Schuldenbremse verpflichtet die politischen Akteure, die Aufstellung eines Haushalts, der nicht über das festgelegte Defizit hinausgeht, zu priorisieren. Dabei wird ein strukturelles Defizit von maximal 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) für den Bund festgelegt, was für die Länder eine vollständige Haushaltsneutralität bedeutet.

Um die Einhaltung dieser Regelungen zu sichern, werden verschiedene Mechanismen zur Überwachung der Schuldenentwicklung eingesetzt. Der Stabilisierungsrat, ein Gremium aus Vertretern der Bundesländer und des Bundes, spielt eine wichtige Rolle, indem er die Haushaltsplanung prüft und Kontrollmaßnahmen empfiehlt. Zudem ist der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages für die Kontrolle der Haushaltsführung verantwortlich.

Es gibt jedoch Ausnahmen, die es ermöglichen, von der Schuldenbremse abzuweichen. In außergewöhnlichen Situationen, wie etwa Naturkatastrophen oder schweren wirtschaftlichen Krisen, können die Regelungen angepasst werden, um einen sofortigen Handlungsspielraum zu ermöglichen. Diese Flexibilität ist entscheidend, um die Handlungsfähigkeit des Staates zu bewahren, ohne die Grundsätze der Schuldenbremse gänzlich in Frage zu stellen.

Auswirkungen der Schuldenbremse auf die öffentliche Finanzpolitik

Die Schuldenbremse, ein zentraler Bestandteil der deutschen Haushaltsordnung, hat tiefgreifende Konsequenzen für die öffentliche Finanzpolitik in Deutschland. Diese Regelung, die seit 2011 in Kraft ist, zielt darauf ab, die Neuverschuldung des Bundes und der Länder stark zu begrenzen. Insbesondere müssen die öffentlichen Haushalte ab dem Jahr 2020 strukturell ausgeglichen sein, was die Spielräume für Investitionen und Ausgaben erheblich einschränkt. Die Notwendigkeit, die Schuldenbremse zu beachten, führt zu einem bewussten Abwägen zwischen der Aufrechterhaltung grundlegender staatlicher Leistungen und der Einhaltung fiskalischer Disziplin.

Ein besonders auffälliger Bereich, der von der Schuldenbremse betroffen ist, ist der Bildungssektor. Bildungsausgaben sind entscheidend für die Entwicklung einer Gesellschaft, jedoch stehen viele Länder vor der Herausforderung, ihre Budgets im Rahmen der Vorgaben der Schuldenbremse zu halten. In der Praxis bedeutet dies oft, dass zusätzliche Investitionen in Schulen, Universitäten und Ausbildungsprogramme entweder reduziert oder in der Ausführung hinausgezögert werden müssen. Diese Einschränkungen können langfristig negative Folgen für die Bildungsqualität und die Innovationskraft Deutschland haben.

Ein weiteres Beispiel für die Auswirkungen der Schuldenbremse zeigt sich im Infrastruktursektor. Die Notwendigkeit, neue Projekte zu finanzieren und bestehende Einrichtungen zu modernisieren, steht häufig im Widerspruch zur fiskalischen Zurückhaltung, die die Schuldenbremse vorschreibt. Dies kann zu einem Rückstand bei der Instandhaltung und dem Ausbau von Straßen, Brücken und öffentlichen Verkehrsmitteln führen. Gleichzeitig könnte die Senkung von Investitionen auch die wirtschaftliche Entwicklung bremsen.

Soziale Ausgaben sind ebenfalls betroffen, da Kommunen und Länder unter Druck stehen, Budgets in Einklang mit der Schuldenbremse zu bringen. Dies könnte etwa die Bereitstellung von Sozialdiensten, Wohnraumförderung oder Hilfsprogrammen für bedürftige Gruppen beeinträchtigen. Die Schuldenbremse, während sie auf fiskalische Nachhaltigkeit abzielt, hat somit weitreichende Konsequenzen, die sich negativ auf die Qualität von Bildung, Infrastruktur und sozialen Dienstleistungen auswirken können.

Die Schuldenbremse im europäischen Kontext

Die Diskussion um die Schuldenbremse in Deutschland ist eng mit den fiskalpolitischen Rahmenbedingungen der Europäischen Union verbunden. Viele europäische Länder haben ähnlich restriktive Regelungen eingeführt, um die Staatsverschuldung zu kontrollieren und die Finanzstabilität zu gewährleisten. Ein zentrales Merkmal der Schuldenbremse ist, dass sie eine langfristige Obergrenze für die Nettokreditaufnahme festlegt. Diese Regelungen spiegeln die Grundprinzipien des Stabilitäts- und Wachstumspaktes der EU wider, der darauf abzielt, die Haushaltsdisziplin in den Mitgliedstaaten aufrechtzuerhalten.

Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, die teilweise auf ähnliche Schuldenbremsen zurückgreifen, geht Deutschland einen besonders strengen Weg. Länder wie Österreich und die Schweiz haben ebenfalls strenge Schuldenregulierungen, die jedoch oft differenzierter gestaltet sind. In vielen Fällen erlauben diese Regelungen gewisse Spielräume für konjunkturelle Anpassungen oder Investitionen in Wachstumsprojekte. In Deutschland hingegen wurde die Schuldenbremse so konzipiert, dass sie nur in sehr begrenzten Ausnahmen übergangen werden kann, was den fiskalischen Spielraum deutlich einschränkt.

Darüber hinaus ist die Schuldenbremse Teil einer breiteren Diskussion über die europäische Fiskalpolitik. Vor dem Hintergrund der Eurokrise und der damit verbundenen Anspannungen in den öffentlichen Haushalten haben die EU-Mitgliedstaaten kontinuierlich darüber nachgedacht, wie sie finanzpolitische Stabilität und wirtschaftliches Wachstum in Einklang bringen können. Die strengen Vorgaben der Schuldenbremse in Deutschland könnten als ein Beispiel für eine verantwortungsbewusste, langfristige Haushaltsführung angesehen werden, während gleichzeitig die Möglichkeit besteht, dass eine zu rigide Handhabung der Schuldenregeln das wirtschaftliche Wachstum bremsen könnte.

Kritik an der Schuldenbremse

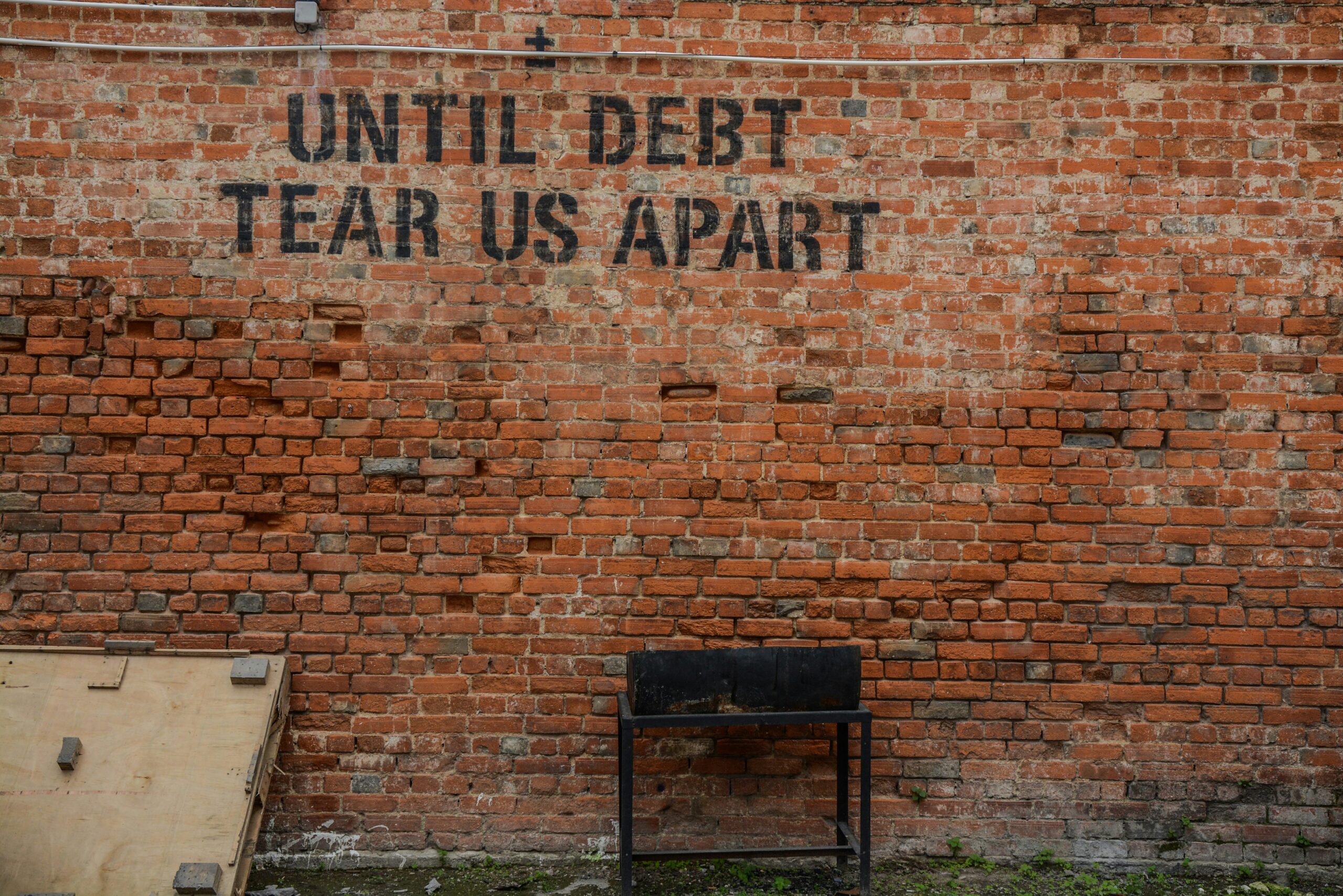

Die Schuldenbremse, eingeführt in Deutschland zur Begrenzung der Staatsverschuldung, ist nicht ohne Kontroversen. Kritiker äußern Bedenken, dass sie die fiskalischen Handlungsspielräume des Staates stark einschränkt und somit die Möglichkeit behindert, in Zeiten wirtschaftlicher Not gezielt zu investieren. Politische Gegner argumentieren, dass die strikten Vorgaben der Schuldenbremse insbesondere in Krisenzeiten, wie während der COVID-19-Pandemie, hinderlich sind, wenn der Staat dringend Mittel bereitstellen muss, um soziale und wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.

Wirtschaftswissenschaftler haben ebenfalls die Effektivität der Schuldenbremse hinterfragt. Sie betonen, dass eine rigide Schuldenpolitik den notwendigen wirtschaftlichen Spielraum einschränken könnte. Insbesondere wird angeführt, dass Investitionen in Infrastruktur und Bildung, die langfristig Wachstum und Innovation fördern können, unter den strengen Vorgaben der Schuldenbremse leiden. Diese Kritiker fordern eine Anpassung oder sogar Aufhebung der Schuldenbremse, um dem Staat eine proaktive Rolle in der Wirtschaftssteuerung zu ermöglichen.

Zudem wird in der Debatte um die Schuldenbremse die Notwendigkeit von Reformen angesprochen. Viele Experten sehen die aktuelle Regelung als nicht mehr zeitgemäß an und fordern eine Überarbeitung, um den neuen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei wird diskutiert, wie eine Balance gefunden werden kann, die sowohl die fiskalische Stabilität als auch die notwendige Investitionsfähigkeit des Staates sicherstellt. Einige Vorschläge beinhalten flexible Regelungen, die es dem Staat erlauben, in Krisenzeiten kurzfristig vom Schuldenbremse-Prozess abzuweichen, während dennoch eine klare Perspektive auf die Reduzierung der Staatsverschuldung gewahrt bleibt.

Chancen und Herausforderungen der Schuldenbremse

Die Schuldenbremse in Deutschland, die 2009 in das Grundgesetz aufgenommen wurde, stellt ein wichtiges Instrument zur Sicherstellung der finanziellen Stabilität dar. Ihre Hauptzielsetzung ist es, eine übermäßige Verschuldung zu verhindern und die öffentliche Haushaltsführung in einem argumentierten Rahmen zu halten. Dies bietet die Chance, das Vertrauen von Investoren und Bürgern in die finanzpolitische Stabilität des Landes zu fördern. Durch die strikten Regeln der Schuldenbremse wird der Spielraum für neue Schulden stark eingeschränkt, was langfristig zu einer solideren finanziellen Basis führen kann.

Dennoch sind die Herausforderungen, die mit der Umsetzung der Schuldenbremse verbunden sind, nicht zu unterschätzen. Die strikten Vorgaben können dazu führen, dass notwendige Investitionen in Infrastruktur, Bildung und soziale Leistungen erschwert oder sogar unmöglich gemacht werden, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Krisen oder unerwarteter Ausgaben. Dies wirft die Frage auf, ob die strikte Einhaltung der Schuldenbremse nicht zur Vernachlässigung wichtiger gesellschaftlicher Belange und notwendiger Zukunftsinvestitionen führen könnte. Eine Balance zwischen Haushaltsdisziplin und den unerlässlichen Investitionen ist hierbei essenziell.

Darüber hinaus kann die rigide Auslegung der Schuldenbremse dazu führen, dass kurzfristige finanzielle Flexibilität verloren geht. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten, wie etwa während der COVID-19-Pandemie, erforderte es deshalb politische Anpassungen, um den Erfordernissen der Stunde gerecht zu werden. Eine zu starre Anwendung kann somit auch Risiken birgen, die die nachhaltige Wirtschaftsentwicklung bedrohen könnten. Dennoch bleibt das ganzheitliche Ziel, durch disziplinierte Haushaltsführung eine stabile und prosperierende Wirtschaft in Deutschland zu gewährleisten.

Zukunft der Schuldenbremse in Deutschland

Die Schuldenbremse, die im Grundgesetz verankert ist, hat in Deutschland seit ihrem Inkrafttreten im Jahr 2009 für viel Diskussion gesorgt. Mit der zunehmenden Komplexität der wirtschaftlichen Landschaft stellt sich die Frage, wie diese Regelung in der Zukunft angepasst werden könnte, um aktuellen und zukünftigen ökonomischen Herausforderungen gerecht zu werden. Insbesondere Krisen, wie beispielsweise die COVID-19-Pandemie, haben die Stabilität der öffentlichen Finanzen auf die Probe gestellt und einige der bestehenden Regeln hinterfragt.

In der aktuellen Diskussion über die Zukunft der Schuldenbremse wird häufig angedeutet, dass eine mehr flexible Handhabung der Regeln notwendig sein könnte. Diese Flexibilität könnte es den Regierungen ermöglichen, in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit zielgerichteter zu handeln, indem sie Investitionen in Schlüsselbereichen wie Bildung, Infrastruktur und Gesundheit anstoßen. Diese Investitionen sind oft entscheidend, um die Wirtschaft aus einer Rezession herauszuführen und langfristiges Wachstum zu sichern. Es entstehen zunehmend Stimmen, die eine Reform der Schuldenbremse befürworten, um eine Balance zwischen ausgeglichenen Haushalten und notwendigen Investitionen zu finden.

Ein weiterer Aspekt, der in der Diskussion um die zukünftige Gestaltung der Schuldenbremse hervorgehoben wird, ist der Einfluss von europäischen Richtlinien. Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union unterliegen bestimmten fiskalischen Rahmenbedingungen, die oft im Widerspruch zu nationalen Regelungen stehen können. Daher könnte eine Koordination zwischen nationalen und europäischen Regeln in der Zukunft notwendig sein, um eine kohärente Fiskalpolitik zu gewährleisten. Auch die Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Zielen in der Budgetpolitik könnte Teil der zukünftigen Reformen sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schuldenbremse in Deutschland vor einer kritischen Prüfung steht. Die Anpassungsfähigkeit der Regelung wird entscheidend sein, um die wirtschaftliche Stabilität in sich schnell verändernden globalen Rahmenbedingungen zu gewährleisten.

Zusammenfassung und Fazit

Die Schuldenbremse stellt ein zentrales Instrument der deutschen Finanzpolitik dar, welches darauf abzielt, die Staatsverschuldung zu kontrollieren und eine nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. Dieses Konzept, das zuletzt in das Grundgesetz aufgenommen wurde, erlaubt es den deutschen Behörden, eine strukturelle Schieflage im Haushalt zu vermeiden und langfristig die finanzielle Stabilität des Landes zu sichern. Die Schuldenbremse ist insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten von Bedeutung, da sie dazu beiträgt, das Vertrauen in die Wirtschaft und die Währung zu stärken.

Ein entscheidender Aspekt der Schuldenbremse ist, dass sie Bund und Länder zur Vorlage eines ausgeglichenen Haushalts verpflichtet. Dies impliziert, dass die Einnahmen den Ausgaben entsprechen müssen, was wiederum bedeutet, dass eine Verschuldung nur in Ausnahmefällen, wie bei Naturkatastrophen oder schweren wirtschaftlichen Krisen, zulässig ist. Dadurch wird ein integrativer Ansatz zur Haushaltsplanung gefördert, der darauf abzielt, die Verschuldung in einem kontrollierten Rahmen zu halten und zukünftige Generationen nicht übermäßig zu belasten.

Darüber hinaus spielt die Schuldenbremse eine wesentliche Rolle in der europäisch orientierten Finanzpolitik, da sie sich an den Stabilitätskriterien der Europäischen Union orientiert. Demzufolge sichert sie nicht nur die nationale, sondern auch die europäische Finanzstabilität. Gleichzeitig erfordert die Einhaltung dieser Regelungen eine kontinuierliche Überwachung der finanziellen Situation des Landes, was auch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern erfordert. Insgesamt ist die Schuldenbremse ein bedeutendes Instrument, das die finanzpolitische Disziplin fördern und die langfristige wirtschaftliche Gesundheit Deutschlands sichern kann. In diesem Sinne ist die Schuldenbremse nicht nur eine Regel, sondern ein wesentlicher Bestandteil der verantwortungsvollen Finanzpolitik Deutschlands.